公共卫生学术热点追踪

Cell Res | 警惕!武汉大学蓝柯等团队发现细菌共感染或将导致严重的COVID-19

虽然在世界范围内,由新冠病毒 Omicron变体引起的大多数COVID-19病例是轻度或无症状的,但同时感染新冠病毒和其他呼吸道病原体仍可能加重疾病的严重程度。从2022年12月开始,新一波新冠肺炎疫情升级并在中国迅速蔓延。然而,在这波Omicron BA.5.2/BF7期间,与呼吸道病原体合并感染的流行率数据有限。

2023年5月23日,武汉大学蓝柯,陈宇及Zhu Chengliang共同通讯在Cell Research 在线发表题为“Bacterial coinfections contribute to severe COVID-19 in winter”的研究论文,该研究发现中国冬季的这波Omicron BA.5.2/BF7感染中,在所有住院和门诊患者中,超过20%的新冠病毒患者存在细菌共感染。超过一半的人有多种混合细菌感染。此外,超过30%的细菌合并感染患者被诊断为严重的COVID-19。因此,应将细菌共感染视为影响COVID-19流动性和严重程度的关键危险因素。

虽然在世界范围内,由新冠病毒 Omicron变体引起的大多数COVID-19病例是轻度或无症状的,但同时感染新冠病毒和其他呼吸道病原体仍可能加重疾病的严重程度。目前文献显示,3.70%-9.7%的患者可合并感染COVID-19。细菌和其他呼吸道病毒共感染的比例分别为3.02% ~ 9.7%和5.41% ~ 6.61%。然而,这些研究表明与呼吸道病原体的共感染并不常见。因此,大多数COVID-19住院患者在入院时被认为没有必要进行抗菌治疗和诊断测试。

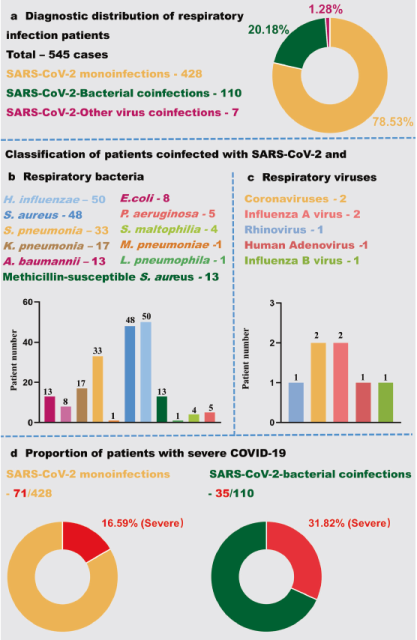

从2022年12月开始,新一波新冠肺炎疫情升级并在中国迅速蔓延。然而,在这波Omicron BA.5.2/BF7期间,与呼吸道病原体合并感染的流行率数据有限。为了更好地描述今年冬季观察到的合并感染率,该研究对2022年12月至2023年1月期间545名新冠病毒阳性患者的电子医疗和实验室记录进行了回顾性研究。21.47% (n = 117)的患者共感染呼吸道病原体,其中细菌共感染20.18% (n = 110),其他呼吸道病毒共感染1.28% (n = 7)。新冠病毒细菌共感染的比例高于现有文献。这些细菌共感染(n = 110)中,54例为单一细菌感染,56例为多种混合细菌感染。

呼吸道合并感染可导致严重的COVID-19(图源自Cell Research )

虽然铜绿假单胞菌、克雷伯氏菌和金黄色葡萄球菌是最常见的共感染病原体,但研究人员确定,相对较高比例的COVID-19患者最初表现为流感嗜血杆菌(n = 50, 45.45%)、金黄色葡萄球菌(n = 48, 43.64%)和/或肺炎链球菌(n = 33, 30%)共感染。与之前的大多数研究相反,该研究分析表明,其他呼吸道病毒合并感染的情况很少(n = 7),所有这些新冠病毒患者仅合并感染一种呼吸道病毒。

对数据进行进一步分析,以确认新冠病毒单感染或新冠病毒细菌共感染患者中严重COVID-19的比例。该研究注意到,在新冠病毒患者中,细菌感染与COVID-19严重程度增加相关(31.82% vs 16.59%, χ2 = 12.829, P = 0.000341)。该研究还观察到,病毒合并感染的患者没有严重的症状。

综上所述,中国冬季的这波Omicron BA.5.2/BF7感染中,在所有住院和门诊患者中,超过20%的新冠病毒患者存在细菌共感染。超过一半的人有多种混合细菌感染。此外,超过30%的细菌合并感染患者被诊断为严重的COVID-19。因此,应将细菌共感染视为影响COVID-19流动性和严重程度的关键危险因素。因此,根据目前的数据,研究人员建议对COVID-19症状患者进行早期呼吸道微生物诊断检测是必要的,这将有助于找到适当的感染控制措施并实施适当的抗菌治疗。

(来源:iNature)

原文出处:Fan H, Zhou L, Lv J, Yang S, Chen G, Liu X, Han C, Tan X, Qian S, Wu Z, Yu S, Guo M, Zhu C, Chen Y, Lan K. Bacterial coinfections contribute to severe COVID-19 in winter. Cell Res. 2023 May 23. doi: 10.1038/s41422-023-00821-3. Epub ahead of print. PMID: 37221267.