公共卫生学术热点追踪

熬夜也有好处?难得熬一宿,精神更抖擞,神经科学家揭示背后原理

失眠、长期睡眠不足对健康造成很多负面影响,这已经得到了很多科学证据的一再支持。不过,偶尔一次熬夜通宵——比如在考试前——对大脑会有什么影响呢?一项新研究显示,短暂的急性睡眠不足,可以产生持续数天的强效抗抑郁作用。

这项研究发表在神经科学领域的权威期刊《神经元》(Neuron),论文通讯作者是美国西北大学的Yevgenia Kozorovitskiy教授。和很多人一样,她也有过通宵达旦的经历,并对熬夜之后“身体很疲惫、精神很亢奋”的状态有深刻的印象。

为了探索大脑在此过程中可能受到什么影响,研究团队设计了一项动物实验,以温和的方式干扰小鼠的睡眠,让健康的小鼠经历一个“不眠之日”——毕竟小鼠昼伏夜出的习性刚好和人类相反。

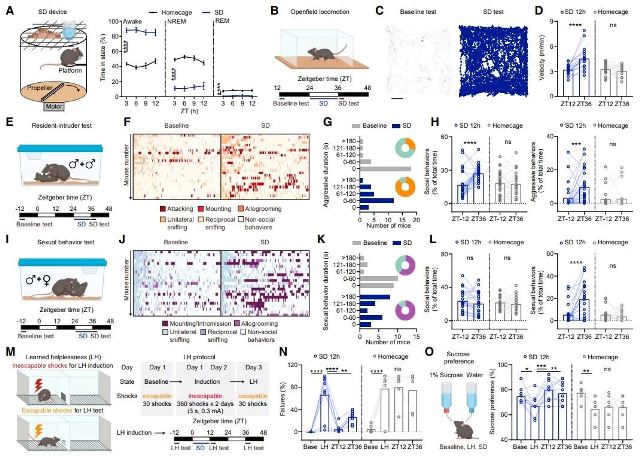

通过一系列行为测试,研究人员发现,与正常睡眠的对照组相比,急性睡眠不足的雄性小鼠变得更加亢奋多动,对同性小鼠更具攻击性,与异性小鼠的性行为增强,而在面对某些习得性无助的场面时,抑郁样行为减少。

▲急性睡眠剥夺导致小鼠发生一系列行为状态转变(图片来源:参考资料[1])

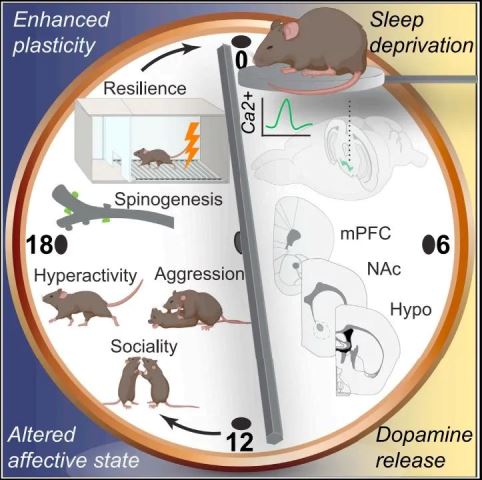

与此同时,使用光遗传学、基因编码的化学遗传学等前沿技术手段,研究人员检测了小鼠脑中的多巴胺神经元活动,因为这类神经元通过释放多巴胺调节睡眠阶段,并与情绪状态的转变有关。结果发现,经过暂时性的睡眠不足,多巴胺神经元的活性变高了。

在多巴胺释放的四个脑区——前额叶皮质、伏隔核、下丘脑和背侧纹状体,研究人员观察到前三个脑区都在急性睡眠不足后有多巴胺释放增加的现象。进一步分析发现,这些脑区的多巴胺释放增加分别对应于小鼠的不同行为表现,而其中前额叶皮质的多巴胺反应与抑郁样行为减少的关系最明显;另两个脑区则与多动行为更相关。“这意味着在寻找抑郁症治疗靶点时,前额叶皮层是一个临床相关区域。”研究人员由此指出。

值得注意的是,在急性睡眠不足后的几小时,多动、社交增加等行为表现很快会“平静”下来,但抗抑郁的效果却能持续数天之久。这意味着,前额叶皮质中神经元之间的连接,也就是所谓的突触可塑性,很可能发生了变化。

研究人员进而对前额叶皮质中的单个神经元展开了详细检查,果然在神经元的树突结构上发现了突触可塑性的标志性特性:新形成了更多细小的突起——树突棘。

▲研究示意图(图片来源:参考资料[1])

因此,这一系列实验结果表明,在急性缺失睡眠后,大脑中的多巴胺释放增加,特定脑区的神经连接可塑性加强,从而在接下来的几天里使动物保持着更高昂的应对压力的情绪。换言之,急性睡眠不足,诱发了显著的抗抑郁作用。

为什么短短一天睡眠不足就会从根本上改变大脑?研究人员坦言这还是个谜题,但他们猜测大脑的这种高度警惕可能是在演化中发展出来的。“很明显,急性睡眠剥夺在某种程度上激活了生物,”Kozorovitskiy教授解释说,“你可以想象,在面临捕食者或某种危险的情况下,你需要将推迟睡眠的能力与相对较高的功能相结合。”

尽管实验结果显示了偶尔通宵可以增加抗抑郁的情绪,但研究作者告诫人们不要为了克服抑郁情绪而特意熬夜。毕竟以牺牲睡眠换来的抗抑郁作用还是短暂的,而经常熬夜产生的慢性影响很有害。

(来源:学术经纬)

参考文献:

[1] Wu et al., Dopamine pathways mediating affective state transitions after sleep loss, Neuron (2023), https://doi.org/ 10.1016/j.neuron.2023.10.002

[2] One sleepless night can rapidly reverse depression for several days. Retrieved Nov. 3, 2023 from https://www.eurekalert.org/news-releases/1006320