公共卫生学术热点追踪

熬夜后为什么会一觉睡得像“昏迷”?Science|新研究确定了帮助大脑偿还睡眠负债的神经元簇

在这个快节奏的时代,睡眠仿佛成了奢侈品。有多少个夜晚,我们在灯火通明中奋斗,或在繁华街头畅玩,直到凌晨才拖着疲惫身躯入睡。还记得那些通宵后的白天吗?仿佛身体被按下了 “深度睡眠” 按钮,一觉睡到下午,这种酣睡正是身体在偿还睡眠负债。可你有没有想过,大脑是如何感知到我们缺觉,又是怎样开启 “补偿模式”,让我们进入深度睡眠的呢?

今天,咱们就来揭秘一篇新鲜出炉的研究,看看科学家们如何破解睡眠的 “神经密码”。

实验对象与流程

科学家们以小鼠为实验对象,通过一系列前沿实验技术展开了这场神经回路的 “寻宝之旅”。他们利用鼠脑内的丘脑腹侧背侧核(RE)神经元,借助狂犬病毒介导的单突触逆向追踪技术,从 11 个已知的促进非快速眼动睡眠(NREM)的神经核团出发,寻找那些能投射到多个下游 NREM 促进核团的上游神经元集群。经过层层筛选,锁定了丘脑腹侧背侧核(RE)中的一群兴奋性神经元。

在验证 RE 神经元功能的实验中,研究人员采用了化学遗传学和光遗传学技术。化学遗传学激活 RE 神经元后,小鼠的 NREM 睡眠时长和深度显著增加,且在激活前几小时,小鼠还出现了梳理毛发、筑巢等睡眠预备行为。光遗传学实验更是生动直观地展现了 RE 神经元的作用:当用光脉冲短暂刺激 RE 神经元后,小鼠在 20 分钟左右的延迟后,进入了持续约 1 小时的深度 NREM 睡眠,这种睡眠更连续、更深沉,与睡眠剥夺后的恢复性睡眠极为相似。这关键的延迟期,恰是小鼠进行睡眠预备活动的时段。

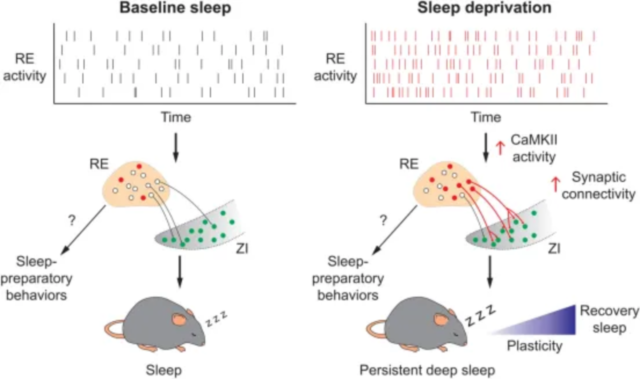

进一步地,在睡眠剥夺实验中,研究人员通过慢性 Neuropixels 录制技术,实时监测小鼠在睡眠剥夺及恢复睡眠期间 RE 神经元的活动。结果发现,RE 神经元在睡眠剥夺期间活动增强,而在恢复睡眠时则活性降低。当通过化学遗传学抑制睡眠剥夺期间的 RE 神经元活性时,小鼠后续的恢复性睡眠时长、连续性和深度均大打折扣,这有力地证实了 RE 神经元在感知睡眠需求及调节恢复性睡眠中的关键角色。

实验结果及讨论

随着研究深入,科学家们发现 RE 神经元投射到多个促进 NREM 睡眠的核团,其中与腹侧被盖区(ZI)的神经元联系紧密。睡眠剥夺会诱导 RE-ZI 通路发生神经可塑性变化。实验中,睡眠剥夺后 RE 神经元的树突棘数量在 ZI 区域显著增加,神经元之间的连接更加紧密,兴奋性突触传递得到增强。这种可塑性变化的程度与后续恢复性睡眠的量直接相关,就像一把精准的 “分子标尺”,衡量着睡眠需求。更令人振奋的是,这种可塑性变化依赖于钙 / 钙调蛋白依赖性蛋白激酶 II(CaMKII)信号通路。当抑制 RE 神经元中的 CaMKII 活性时,RE-ZI 通路的可塑性变化减弱,睡眠剥夺引发的恢复性睡眠也随之减少。

这些成果不仅解释了睡眠剥夺后深度睡眠反弹的神经机制,还揭示了睡眠需求的分子和细胞基础。RE 神经元就像是睡眠调节的 “神经司令部”,在睡眠缺失时,通过增强自身活性和与下游神经元的连接,下达 “深度睡眠” 的指令,为身体和大脑提供恢复的良机。而 CaMKII 则是这场神经重塑的 “幕后工程师”,精准调控着睡眠需求信号的传递与放大。

小结

综上,该项研究让我们明白,睡眠不是简单的 “开 - 关” 过程,而是一套精妙绝伦的神经网络在动态调控。从 RE 神经元的发现,到 RE-ZI 通路可塑性的揭示,再到 CaMKII 信号通路的阐明,每一个发现都如同拼图的一块,拼凑出睡眠调节的完整图景。

未来,我们有望基于这些成果开发出精准治疗睡眠障碍的方法,让那些在黑夜中辗转反侧的人们,能够顺利用深度睡眠为身体 “充电”~

(来源:生物谷)

原文出处:Lee SS, Liu Q, Cheng AHR, Kim DW, Boudreau DM, Mehta A, Keles MF, Fejfer R, Palmer I, Park KH, Münzberg H, Harris TD, Graves AR, Blackshaw S, Wu MN. Sleep need-dependent plasticity of a thalamic circuit promotes homeostatic recovery sleep. Science. 2025 Jun 19;388(6753):eadm8203. doi: 10.1126/science.adm8203. Epub 2025 Jun 19. PMID: 40536979.